Io sono la vera vite, mio Padre il viticultore, voi siete i tralci. Non siate tralci da frascame d’ardere ma carichi di frutto, poiché chi avrà fatto la volontà del Padre mio tutto potrà domandare.

– ∞ –

Da quanto abbiamo fin qui considerato lanciando uno sguardo sull’operato del Cristo, abbiamo potuto constatare come tutta la Sua sublime azione sia stata permeata dalla fede.

Essa può apparire uno degli elementi della religione più scontati, direi ovvi. Ma in cosa consiste la “fede” ? Che cosa significa in realtà? Si tratta forse di un convincimento profondo o di una assoluta fiducia in qualcosa o qualcuno? Forse in Dio? Può la fede essere suffragata dalla ragione, o solo ad essa deve farsi ricorso per credere l’incredibile?

Io francamente non so bene che cosa sia la “fede” ignorandone l’intima essenza. Ho solo l’impressione che costituisca uno dei cardini su cui l’esistenza umana debba poggiare per potersi proiettare in aventi.

E’ certo che in molteplici occasioni troviamo tali termini nei Vangeli: Gesù che parla di fede sia che si rivolga a colui che ha miracolato, sia che si rivolga alle folle o ai Suoi discepoli. Cito:

“Vi assicuro che neppure in Israele ho trovato una fede così grande” (Lc.7-9 “Il servo del centurione”); “Dov’è la vostra fede?” (Lc.8-25 “La tempesta sedata”); “Ma Gesù disse loro: “Nessun profeta è senza onore se non nella sua patria e nella sua casa”. Così (Egli) non poté compiere là molti prodigi a causa ella loro incredulità”. (Mt.13-57 “Incredulità dei concittadini”).

Qui si potrebbe ritenere la “fede” una vera e propria forza: il credere quale causa misteriosa di effetti anche fisici. E proprio su tale tesi che il nostro scrittore Rudolph Steiner scrive sul suo libro “Il Vangelo di Giovanni” quanto appresso: “Otto giorni dopo di nuovo erano i discepoli in casa e Tommaso con essi. Viene Gesù, essendo chiusa la porta, e si pone in mezzo e disse loro: “Pace a voi!” Quindi dice a Tommaso: “Metti qua il tuo dito ed osserva le mani mie e accosta la tua mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma fedele … e tu vedrai qualcosa, se non ti affidi soltanto alla vista esteriore ma ti compenetri di forza interiore!” Questa forza interiore che deve emanare dall’evento di Palestina, si chiama “la fede”. Questa non è una forza superficiale, ma è una forza interiore, chiaroveggente. Compènetrati di forza interiore e non ti occorrerà più ritener vero soltanto ciò che vedi esteriormente; perché beati sono coloro che possono sapere di ciò che non vedono esteriormente!”.

| Seneca | (…) E ancora Tommaso volle toccare. L’ “Io Sono Solare ed Universale”, unico Principio e Logos, si rivolse al discepolo e a lui fece toccare non il corpo ma il Logos col comandargli “Tocca e credi”. Così gli donò “il Credi” che fece a lui sentire il Logos. Infatti Tommaso non toccò il corpo fisico ma lo Spirito Vitale che, generato dal corpo fisico per azione dell’Io in quell’unico caso dall’ Io Sono Universale era colì impenetrabile dal corpo ancora fisico di Tommaso. Acchè Tommaso affondasse le dita nel costato, anche egli doveva trasmutare il suo fisico in spirito vitale con il lavoro del suo “io sono”: ciò fu d’un baleno con l’imperativo “credi”.Fu subita Luce a Tommaso; il suo “io sono” fu inondato dall’ “Io Sono Logos Universale”. L’impulso trasformò l’astrale in “sé spirituale globale”, l’eterico in “uomo spirito globale”, ed il fisico in “spirito vitale globale”, sì da poter non ancora toccare il Logos. Ma lo Spirito Santo, o Spirito Cosmico, scese purificando l’astrale cuncto et universo. Così il Tommaso toccò il Logos. |

Ma parlando di fede non può non farsi riferimento anche alla ragione che vi si contrappone. In altra circostanza Seneca ci ha diffusamente illustrato la dicotomia esistente tra le due tradizionali antagoniste, meglio facendoci percepire come sussista la difficoltà, anzi la impossibilità da parte dell’uomo di razionalizzare il metafisico e racchiuderlo in schemi logico – scientifici.

Nello stralcio che segue potremo renderci conto di come i due aspetti fede/ragione , come in un’altalena, spingano l’uomo ciascuno verso la propria verità.

| Seneca | Il verbo umano è il demiurgico mediatore tra il relativo e l’assoluto; tra la materia e lo spirito; tra il bene ed il male. Nei raffronti della realtà si esprime attraverso una virtù passiva: “la scienza”. Nei raffronti dell’assoluto si esprime attraverso una virtù attiva: “la fede”. Nei raffronti del Verbo Divino si esprime attraverso una virtualità di identificazione del relativo all’assoluto; del sottomultiplo all’unità; del finito all’infinito: “la coscienza”, che è neutra, vale a dire si esprime attivamente col suo criterio che è la ragione, nei confronti della scienza; passivamente nei confronti della fede. Il verbo umano che ha coscienza del proprio riflettersi: tale la coscienza. ‘Ché risulta abile e competente in materia di scienza in quanto aspetto attivo del suo specular attraverso l’unico criterio suo valido, la ragione; ma incompetente nelle cose di fede poiché affrontate dall’aspetto passivo di essa, dunque non controllabile, poi, se si volesse trar metro di giudizio. Ma ecco che appare evidente a tal punto la necessità di sottomettersi con coscienza ad un nuovo criterio che le permetta l’apprensione dell’assoluto: “Il Criterio Divino” o “Sensorium Coeleste” che definiamo anche “Logica dell’Assoluto”. Ad essa nulla sfugge poiché tutto appare evidente subitaneamente.Non confondasi col fallace “sesto senso”!Allora il nostro cammino, quando dubbio giungesse, ché buona cosa è il nascere, mala l’allignare, vi sono quattro ipotesi: 1) Il sottoporlo alla coscienza attiva; essa ha per criterio la logica, ma è microrecipiendario poiché il criterio funziona solo attivamente e attivamente solo su scienza. 2) V’è ancora la coscienza passiva, che è però vigile e competente in materia di fede; essa illumina ma tralascia dormiente il criterio attivo unico della stessa coscienza. 3) Ancora abbiamo il sesto senso; solo su esso dirò che più sono stati montati roghi per esso che per la ragione, ché questa almeno non si paludò d’alito divino! 4) Infine v’è il criterio del “subbietto riconoscere valido”, il criterio del “Sensorium Coeleste”, esso è folgorante, ti dà al certezza della Verità; travalica lo sparuto gruppo delle dubitanze e raggiunge la compenetrazione con l’assoluto. |

I concetti espressi, sebbene di indubbio interesse, appaiono, di primo acchito, di non semplice comprensione. Nel brano che riporto qui di seguito, e che ho tratto dal libro “La Grande Sintesi” di Pietro Ubaldi, sono trattati concetti analoghi i quali, anche per il modo esemplificativo con cui sono esposti, possono contribuire grandemente alla comprensione ed al chiarimento di tali idee.

“(…) La vostra coscienza è di 2^ dimensione, di superficie e, come superficie, è una continua impotenza di fronte al volume, la dimensione superiore. Per raggiungere il volume, è necessario che la superficie si muova in una nuova direzione, per raggiungere la supercoscienza è necessario moltiplicare la coscienza per un nuovo movimento. (…) La supercoscienza è dimensione concettuale volumetrica, che si ottiene elevando una perpendicolare sul piano della superficie della coscienza, conquistando così un punto di vista fuori dal piano, l’unico punto che può dominarlo tutto. E’ così che la supercoscienza sola supera i limiti del vostro comprensibile, domina il relativo nella visione diretta dell’ assoluto, domina il finito muovendosi nell’infinito, non concepisce più per analisi ma per sintesi. (…) Non si tratta di sommare fatti, osservazioni e scoperte; di moltiplicare le conquiste della vostra scienza, si tratta di mutare voi stessi.((1. L’autore qui non parla in prima persona; nel brano si riporta il testo di parte di un messaggio ispirato trasmesso all’Ubaldi da correnti di pensiero spirituali definite “Noùri”.))

Non più lento ed imperfetto meccanismo ella “ragione”, ma “intuizione” rapida e profonda. Non più proiezione della coscienza verso l’esterno per mezzi sensori che non toccano che la superficie delle cose, espansione in tutt’altra direzione, verso l’interno, percezione animica diretta, contatto immediato con l’essenza delle cose.”.

Se l’uomo attuale si trova a dover affrontare con gravi difficoltà il problema non semplice prodotto dal contrasto tra scienza e fede, ciò ha una causa ben precisa; tali ostacoli alla capacità cognitiva dell’uomo hanno radici profonde e remote che attengono alla struttura stessa dell’uomo.

In tempi remotissimi, dei quali è scomparsa ormai quasi ogni traccia, l’uomo percepiva la realtà attraverso un complesso sistema di vari organi (non solo i cinque sensi materiali), e attraverso una metodologia di apprensione di molto differente da quella attuale.

L’acquisizione della conoscenza avveniva grazie ai canali, allora ancora attivi, della propria interiorità, una sorta di capacità chiaroveggente, che permetteva il collegamento con piani più sottili e più profondi della realtà.

Uno stato più vivido di coscienza sognante infatti gli consentiva continui pescaggi dal mondo “eterico”. Rudolph Steiner ebbe a dire, in occasione delle sua seconda conferenza tenuta a Kassel il 25 giugno 1909: “(…) Noi sappiamo che l’umanità, per quanto riguarda la sua coscienza, è passata attraverso varie metamorfosi. Tutti gli uomini possedevano un tempo una chiaroveggenza ottusa e crepuscolare. Ancora ai tempi in cui visse Cristo la chiaroveggenza era sviluppata fino ad un certo grado; e lo era stata anche di più nei secoli precedenti, sebbene non fosse che un’ombra della chiaroveggenza del periodo atlantico e del primo periodo post – atlantico. La coscienza chiaroveggente degli uomini era andata sparendo gradatamente”. ((2. Rudolph Steiner – “Il Vangelo di Giovanni in relazione con gli altri tre e specialmente col Vangelo di Luca”.))

Ciò che in quei tempi remotissimi era percepito non necessariamente veniva passato al vaglio della analisi per giungere poi alla deduzione attraverso l’applicazione del processo logico che veniva solo occasionalmente impiegato: era l’intuizione ad essere privilegiata, e tale condizione offriva allora una capacità conoscitiva indubbiamente più profonda dell’attuale che si arresta alla superficie delle cose: così la odierna scienza non può offrire altro che il metodo deduttivo attraverso una ricerca sperimentale del vero, facendo scadere l’indagine conoscitiva alla stessa stregua dell’empirìa, nella quale è insito il processo di continua correzione di se medesima. In una parola “il progresso”!

Val la pena di rammentare inoltre che, paradossalmente, grandi scoperte scientifiche sono state frutto di “intuizioni” di altrettante grandi verità, acquisite cioè dal “salto” di uno o più anelli, ovverosia di passaggi obbligati di quella concatenazione che il processo logico avrebbe imposto. Come vedremo appresso nel lungo tempo successivo, l’ottundimento degli organi di percezione chiaroveggente ed il sempre maggior ricorso agli organi di senso fisici per le attività di analisi, hanno fatto sì che si acuissero questi ultimi facendo atrofizzare i primi al punto da farne perdere perfino la consapevolezza.

In taluni casi eccezionali tuttavia, si registrano fenomeni in cui essi traspariscono sotto forma di pallida coscienza onirica, emergente solo quando la coscienza vigile e razionale si assopisce nel periodo circadiano del sonno.

Sulle problematiche attinenti alla conoscenza la nostra Guida si è lungamente soffermata, trattando l’argomento, devo dire complesso, in fasi distinte ed in tempi diversi. Per ragioni di omogeneità e di continuità espositiva ho voluto raggruppare le parti più salienti di tali comunicazioni.

Seneca |

Prima del Golgota la conoscenza aveva luogo d’essere nel corpo astrale come all’umana razza era dato. Ma esso era adoperato alla conoscenza del conoscibile; sempre inframmezzando la facoltà dell’eterico di dar vera conoscenza. Ciò che per immaginativa avviene nel chiaroveggente: rammentate? Così v’era tal netta distinzione che ad alcuno venne mai il conoscere desiderato dal materiale intelletto! Allorché si entrava nel regno della conoscenza si entrava nella “terra” attraverso ciò che definivano “il serpente”. Così l’ “interiora terrae”. Poiché la testa veniva ad essere un tutt’uno con il corpo che diveniva cauda.Tutto pervadeva il noscente che da tutto pervaso. Fu nell’epoca che diverrà l’attuale che la coda venne ablata dalla testa di cui era corpo, e la coda violò d’un morso venefico la testa che così perse la terra (leggi:” …e la testa violò d’un morso venefico la coda che così perse la terra”). Il ritrovo dell’io non poteva essere attraverso la testa che, monca, non era più “terra”. Intanto la legge permeante l’io non era che imposta ed illuminante sino a che venne proiettata e folgorantemente lanciata nell’io. Ciò fu annunciato da taluni spiriti a conoscenza, in remotissimi tempi, del passaggio dal SATTWA al TAMAS attraverso il RAJA. Il che appartiene al patrimonio della filosofia SANKHYA del sapere VEDA. (…) |

Allo scopo di penetrare meglio la comprensione della comunicazione dianzi riportata, mi avvarrò di alcuni stralci, riguardanti l’argomento relativo all’acquisizione della conoscenza in epoche remote, contenuti nel libro di Renè Guénon “La Grande Triade”:

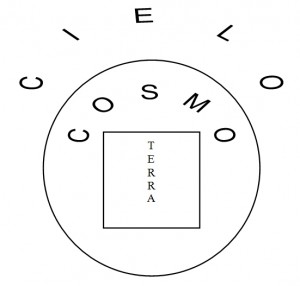

“(…) E’ detto ancora che il Cielo, il quale avvolge o abbraccia tutte le cose, presenta al Cosmo una faccia “ventrale”, cioè interna, e la terra, che lo sostiene, presenta una faccia “dorsale”, cioè esterna; è facile vederlo dalla semplice osservazione della figura riprodotta appresso, dove Cielo e Terra, come è naturale, sono rappresentati rispettivamente da un cerchio e da un quadrato concentrici.

(…) Se si prestasse attenzione solo alle rispettive posizioni apparenti del Cielo e della Terra, o meglio delle loro raffigurazioni, potrebbe sembrare che il Cielo si trovi all’esterno e la terra all’interno(…) In realtà, da tutti i punti di vista l’ “interiorità” appartiene al Cielo e l’ “Esteriorità” alla Terra(…) Si vede che, relativamente al Cosmo, il Cielo e la Terra, per il fatto stesso di esserne i limiti estremi, hanno in verità una sola faccia e che tale faccia è interna per il Cielo ed esterna per la Terra.(…)

Abbiamo visto in precedenza come la terra appaia con la sua faccia “dorsale” ed il Cielo con al sua faccia “ventrale”;(…) questo rovesciamento de due termini complementari è caratteristico di un certo punto di vista cosmologico, che è anche quello dei SANKHYA indù (…) La tradizione indù rappresenta gli Asura come anteriori ai Deva, e d’altro lato fa effettuare la successione cosmogonica dei tre “Guna”((3. I tre “Guna” sono qualità o attributi essenziali, costitutivi e primordiali.(…) Non sono “stati”, ma condizioni generali cui gli esseri sono sottoposti, da cui in qualche modo sono vincolati.(…) I tre Guna sono: Sattwa, conformità all’essenza dell’Essere, equivalente alla luce della Conoscenza; Rajas, la spinta che provoca l’espansione dell’essere in uno stato determinato; il Tamas, oscurità analoga all’ignoranza radice tenebrosa dell’essere considerato nei suoi stati inferiori.(…) Ciò è valido per tutti gli stati di manifestazione dell’essere qualunque essi siano, e quindi queste qualità o queste tendenze possono anche essere prese in considerazione per quanto riguarda in particolare lo stato umano(…) da “Il simbolismo della Croce” di Renè Guénon – 3ì edizione – Ediz. Rusconi-.)) nell’ordine TAMAS; RAJAS, SATTWA, quindi in una direzione che va dall’oscurità alla luce”.

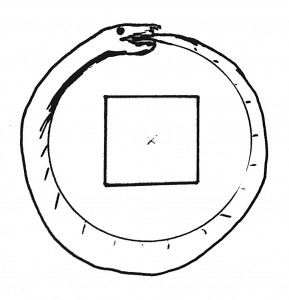

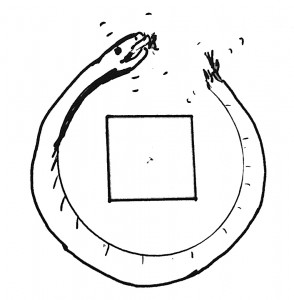

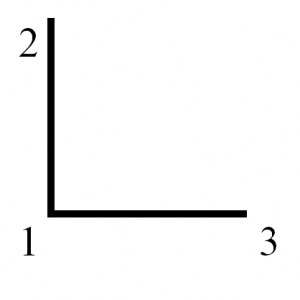

Per poter rappresentare graficamente quanto esposto da Seneca e raffrontarlo quindi con la precedente figura, sostituiremo la circonferenza (Cielo) che ingloba il quadrato (Terra) con il serpente che morde la sua coda.

Giungiamo così all’antico simbolo del serpente “Ouroboros” che, alla luce di quanto detto, vuol trasmetterci un messaggio dal nostro passato remoto: la memoria di un’epoca in cui sussisteva una stretta correlazione, una osmosi vera e propria, tra il mondo del conoscibile e l’uomo; in quest’ultimo, col tempo, si è ottusa parte della originaria capacità di percezione sino a giungere ai soli cinque organi di senso materiali, unici mezzi claudicanti del “sapere scientifico” vanto illusorio del nostro progresso.

Con altre efficaci parole ritroviamo il medesimo tema mirabilmente esposto da Pietro Ubaldi, eminentissimo scrittore e profondo studioso di discipline psichiche e spirituali, nel seguente passo tratto dal suo libro “La Grande Sintesi”:

“(…) L’uomo ha dimenticato in un dedalo di complicazioni, la bellezza e la pace delle grandi verità primordiali. Eppure l’uomo le conosceva da tempo per comunicazione diretta quale è la rivelazione, primo metodo intuitivo e sintetico dell’umano sapere, padre del metodo deduttivo. Il principio unico da cui le verità minori si deducevano era disceso dall’alto. Poi, a forza di dedurre, l’uomo talmente si allontanò dalla prima fonte, che ne negò l’esistenza stessa, e la deduzione, perduto l’attacco con la sorgente, non ebbe più senso. L’uomo ricadde sulla terra senz’ali e senza vista e sulla terra batté la sua fronte perché il fenomeno parlasse lui, ultimo polverio di scintille cadute dalla luce unica , con la sua piccola luce, un attimo della verità infinita ed eterna. E la scienza, ahimè!, accumulò paziente le minime luci, credendo con la conchiglia dell’umana ragione di poter vuotare l’oceano, credendo di poter ricostruire, sommando e combinando vaghi balgliori, la potenza sfolgorante del sole.

E le porte restarono chiuse e chiuse restan tuttora.

Ma la legge di Dio va uguale al di sopra delle tempeste umane e nei grandi momenti salva, da sola, l’equilibrio ed oggi prende di nuovo, come negli antichi tempi delle prime rivelazioni, l’uomo per mano e gli mostra la via. Di fronte alle cose supreme gli estremi della storia si toccano e l’intuizione riapre oggi agli umili le porte della verità. Nei grandi momenti solo la mano di Dio tutti vi guida ed essa oggi è in azione come nel tempo delle più grandi creazioni.

Beati coloro che sanno, rapidamente, per le vie della fede, giungere alla meta.(…)”.

Va da sé che l’uomo, perduto l’aggancio alla sorgente primaria della conoscenza, ha dovuto comunque offrire a stesso delle verità, anche fittizie, conquistate col metodo deduttivo che rimane però disgiunto dalla fonte cui attingere. Tale metodo, anche se talora valido nella applicazione spicciola di talune verità materiali, appare sicuramente insufficiente a dar certezze circa le verità universali.

Queste ultime sono raggiungibili solo attraverso un lavoro di assidua preparazione che predisponga alla loro ricezione.

Sicché la conquista anche di un solo piccolissimo frammento di Verità è frutto di macerazione individuale ancorché si tratti di Verità rivelata.

Quattro sono i gradi della conoscenza e quattro sono gli stadi da attraversare:

| Seneca | (…) L’uomo vive colà (n,d.a. sulla terra) di più sensazioni e più manifestazioni di sé. Quattro gradi esistono alla conoscenza che, seppur non conosciuti, sono talora avvertiti. Il primo è quello dei sensi materiali, che corrisponde al corpo fisico. Esso riceve e trasmette sensazioni obbiettive e documentabili. Il secondo è quello immaginativo che si riporta alla condizione reale dell’anima. Essa avverte le sensazioni e le rimanda elaborate. Fa capo al cervello nell’espletamento delle sue funzioni superiori di arte e di fantasia geniale. Il terzo completa la conoscenza per ispirazione pura, travalicando i primi due ma talora fruendone. Il quarto comporta la completa epiphaneia (rivelazione) nella immersione totale nella idea di Dio. Bene, questi i gradi della conoscenza della realtà della quale non dubitate per ragionamento analogico da quello per cui almeno non dubitate pensando di esistere.((4. Si rammenti il “cogito ergo sum” di Cartesio.)) Ma la realtà assume vari aspetti che andrebbero partiti e scomposti per osservare l’armonica interdipendenza. Dall’ignoranza per anche uno solo degli aspetti giunge l’impossibilità di valutare l’insieme. Come dunque contrarre in una sola domanda ed unica risposta il mosaico dell’universalità dell’unica Verità che regna e governa il Creato se ancora ci si pone, giustamente per alcuni versi, sulla pertinace volontà di non abbandonare il primo misero grado di conoscenza? (…)Vi sono quattro gradi da attraversare:1) il raggiungimento della serena calma interiore, che comporta la distinzione dell’ “essenziale” dal “non essenziale”;2) la preparazione, che comporta il “conoscere “ distinto dal “falso conoscere”;3) la illuminazione, che comporta, alla luce dei primi due stadi, il “conoscere per immediata comprensione”; 4) il dominio dei pensieri e dei sentimenti, che prepara alla ricezione e possesso della “compassione”.Da tali gradi si accede a ciò che chiamarono l’ “iniziazione”.

Esiste anche, per volontà d’Alto, la folgorazione. |

Perché si dice che il bambino come pure l’uomo semplice sono più predisposti di altri a recepire il “sovrannaturale”? Perché essi sono per l’appunto meno condizionati dalla consolidata metodologia d’impiego ed orientamento del proprio pensiero. Essi sono più aperti alla fede e pronti ad accettare l’ “irrazionale” e fruiscono di un maggior contatto con il piano della fantasia che non trova perfetta aderenza e correlazione col piano della esperienza della materialità.

Anche l’artista possiede, o ha sviluppato, come abbiamo visto, una speciale sensibilità percettiva capace di uscire dai confini angusti del conformismo razionale specie nei momenti in cui attraversa la fase ispirativa: il momento cioè in cui si apre una finestra dalla prigione della razionalità che gli consente di affacciarsi su un piano superiore della realtà da cui può trarre sensazioni, inintelligibili ai più, che riesce ad interpretare e a tradurre sul piano “umano”: così il musicista con le note, il pittore con i colori e le linee, lo scultore con i volumi e le forme, con le liriche il poeta.

A ben riflettere, il metodo dell’analisi non trova diritto di cittadinanza neanche nella antica filosofia “ZEN” che lo ritiene il metodo delle micro-verità, del relativo … ma non dell’assoluto!

Rompere il binario angusto del consolidato metodo di porre la propria mente difronte al problema o difronte all’esperienza della realtà, non è affatto semplice.

La filosofia Zen riesce, forse unica, attraverso l’applicazione “illogica” del pensiero ed essere non una religione, bensì una dottrina capace di far giungere il praticante per via diretta al cosiddetto “Satori” (illuminazione).

Lo Zen, che peraltro per sua stessa essenza non vuole, né può, essere definito, è da considerare prevalentemente una dottrina poiché, sebbene una filiazione del Buddhismo, non insegna ad apprendere in modo passivo concetti, princìpi, massime di saggezza; lo Zen vuole che ci si ponga attivamente difronte alle problematiche, siano esse banali o non, sì da divenire saggi e non arrestarsi al solo apprendimento della saggezza altrui: a poco o nulla potrebbe valere la sola conoscenza di trattati, scritti, opere ed insegnamenti di Platone, Socrate, Pitagora o Aristotele.

Per la mentalità occidentale, in particolare, la filosofia Zen appare come lo sterile disquisire sul paradosso. I problemi per lo più irresolubili (i cosiddetti Köan) posti dai maestri ai loro allievi non hanno altra funzione che quella di stimolo, di spingere cioè le capacità di ragionamento fino all’estremo, fino alla resa dell’intelletto; si dice che il problema possa formare per mesi oggetto di meditazione e che solo periodicamente l’allievo comunichi al maestro quel che ritiene sia la soluzione: dai tentativi il maestro intuisce il grado di ““satori”” raggiunto dal proprio allievo.

Cito alcuni esempi ripresi dal libro “Lo Zen” di Alan W. Watts:

– “Battendo le mani l’una contro l’altra si produce un suono. Qual’è il suono di una sola mano?”

– “Molto tempo fa un uomo teneva un’oca dentro una bottiglia. L’oca crebbe finché non poté più uscire dalla bottiglia; l’uomo non voleva rompere la bottiglia, e neanche far male all’oca; tu come te la caveresti?”

– “Quando molti vengono ridotti all’Uno, a che cosa si deve ridurre l’Uno?”

“(…) Nel racconto dell’oca scopriamo che l’oca rappresenta l’uomo, e la bottiglia le circostanze della sua vita; l’uomo deve abbandonare il mondo per liberarsene, o lasciarsene schiacciare, ma entrambe queste alternative sono forme di suicidio. A che scopo abbandonare il mondo, e che cosa otteniamo lasciandocene schiacciare? Ecco il dilemma fondamentale che deve affrontare il discepolo Zen.”

Ci racconta Seneca, in una delle sue comunicazioni, la storia del grande saggio Bodhidharma il quale introdusse lo Zen in Cina nel VI° secolo a.C.

Si racconta che un giorno Bodhidharma venisse richiesto alla corte di Nanchino poiché l’imperatore Wu aveva espresso il desiderio di conoscere il saggio.

Giunto al suo cospetto l’imperatore volle interrogarlo per sapere se quanto aveva fatto per tener vivo il sentimento religioso nel popolo (costruzione di templi, formazione di ministri del culto, ecc.) fosse rimarchevole ed apprezzabile.

“Qual merito vi è in ciò?” Chiese l’imperatore.

“Nessuno”. Rispose Bodhidharma.

“Qual è dunque il più importante insegnamento?” Replicò il sovrano.

Ed il saggio: “La conoscenza della sapienza pura la cui sostanza è il silenzio ed il vuoto; ma non si aspira ad essa seguendo il mondo”.

“Qual è allora la prima delle virtù?” Chiese ancora l’imperatore.

“Il vuoto assoluto e nulla si sacro”. Disse il saggio.

“Chi sei tu che mi stai dinnanzi?” Insistesse l’imperatore.

“Non lo so maestà!” Rispose il dotto. Quindi andò al fondo di una grotta ove, col viso rivolto ad un muro stette per sette anni.

Lo Zen non nega nulla, non afferma nulla. Applica l’esercizio del pensiero fino all’esasperazione con l’intendimento di scardinarne i vincoli e così comprenderne i limiti e dunque averne consapevolezza.

L’abituale focalizzare il pensiero su un determinato punto o una determinata questione provoca infatti la perdita di percezione di tutto il resto. L’analisi, faccio un esempio, di un grado della circonferenza implica automaticamente la esclusione, alla mia percezione, dei restanti 359°, lasciando così sfuggire il senso, il concetto assoluto di circonferenza di cui quel grado è parte. Se infatti penso a qualcosa perdo la percezione di tutto il resto; per avere percezione del tutto non devo pensare poiché l’esercizio del pensare frammenta le capacità ricettive. Per poter pensare a tutto occorre non “pensare a nulla” bensì determinare il VUOTO intellettivo: “Il NON PENSIERO”.

| Seneca | (…) Il primo degli apprendimenti di chi vuol apprendere è il “non pensiero”! Che se fosse pensare a nulla sarebbe pensare a qualcosa; è il pensiero nell’assenza di pensiero, così pensare a tutte le cose senza restare infettati. In altre parole, difficili parole, il non pensiero è il pensiero istantaneo; il pensiero istantaneo è l’onniscienza. E ancora: il pensiero nel non pensare è la manifestazione dell’assoluto. Ciò che ha veramente importanza è lo spirito dell’uomo così com’è! (…) Quando ti concentri su qualcosa il tuo io focalizza quel qualcosa poiché mette in moto solo qualcosa di sé. Allorquando il nulla, e neppure esso, è oggetto del tuo pensiero, allora il tuo pensiero annegando nel nulla abbraccia il tutto ed ode ogni voce. (…)(…) il sentiero della conoscenza! Oh il sentiero della conoscenza! Quanti lo richiedono; quanti mai lo sfioreranno!Ciò che qui i nostri fratelli fanno, è di petire il regno dell’altra sponda avendone conosciuti i sigilli che a loro lo serrano. Ma carcerati nella esperienza della materialità essi non cercano che per quei sensi che da esso li allontanano.Mio ottimo fratello, (riferendosi ad uno dei presenti – N.d.A.-) ciò che uno spirito ha da dire non è né credendo né seguendo: solo audiendo. Poiché uno spirito ha solo da poterti dire: io vengo da un lito ove conobbi l’esperienza di parte della verità. Esso voglio raccontarti. Solo questo mi è dato. Ma quello che udrai può esser credendo o meno: poco importa, ché ciò che massime riguarda chi ode è l’udire senza se stesso e (sott. senza) preconcetto. Io dico: ascolta e fa’ si che non tu ascolti ma il tuo cuore affratellato e ponte con lo spirito. Se sarà, farai che non il mio pensiero sia creduto, ma che esso penetri e divenga il tuo stesso pensiero, cosicché, assorbito senza barriera, divenga foriero al tuo di quelle verità che, apparenti al mio e celate al tuo, entrambi portano.La Verità è sola ed unica: essa giace nelle profondità di ciascuno spirito, ma per discovrirla esiste solo un sentiero, quello stesso della verità. Allora il primo gradino è denudare sé dal pensare evincendo dal proprio io solo il pensiero. Ché pensare e pensiero sono ben differenti. Se io saprò affrancarmi dal mio preconcettuale pormi dinanzi, potrò compiere l’atto di recepire, ‘ché vuoto soltanto lo potrò.In ciò esorterei i miei (sott. discepoli).Una volta però recepito il modo e la realtà d’aver conosciuto il vero da altri, è giusto valutare: ché ho detto di non pensare ma di esercitare il pensiero, esso slegato dal binario del comune vincolarlo.La valutazione è purtroppo inferma dalla sopravvalutazione. Essa riguarda il proprio valutare alla luce di sé. Così si soffre d’antipatia e simpatia, gioia e dolore senza comprenderne l’essenza. Se io soffro dirò: come soffro! Dovrei recepire, vuoto di me, il dolore, dunque valutarne l’essenza, vale a dire ciò che in quel momento causa il mio dolore ed il perché; infine dire. Così parla il dolore.V’è netta distinzione che porta alla fine a trasformare la capacità di soffrire in organo di senso: così come l’occhio che non chiede del perché di quel raggio luminoso o di quell’altra tenebra, ma li registra, voi neanche accorgendovi d’avere occhi. La trasformazione avviene allorché riesco a superare la mia sopravvalutazione: ché, allorché mi immergo nel dolore, già registro l’esistenza dell’occhio senza valutare che, ferito da un raggio abbacinante, vuol, ad esempio, solo indicarmi che colì splende il sole.Allorché tale valutazione diviene corretta, assumo la facoltà di conoscere parte del vero. Quando tale mia sensibilità raggiunge un buon livello, il vero s’incontra con l’inconscio ed il tutto comincia ad apparire.Ma il mio pensare ancora mi porta ad errare. Il pensiero umano è infatti continuamente corretto dalla realtà: se sogno cieli verdi, la realtà corregge l’errore. Ciò per un semplice motivo:

Vien giusto di pensare che non vi è altra via se non quella di conformare il pensiero alla realtà spirituale, spogli di ogni preconcetto e col fine di compararlo alla verità. Ma se la mia strada fosse errata? Ciò non va detto poiché tale sfiducia presume già un’altra sfiducia: quella nella verità stessa. Ma se inizio con tale diffidenza nei confronti del vero: perché mai ho iniziato? Allora dirò: non so se questa è strada corretta, ma che il solo forte desiderio di percorrerla all’unico fine di raggiungere il vero farà si che il vero mi distolga da sentieri tributari. Tra l’altro Dio Stesso è la Verità: dubitare della forza attiva della Verità è dubitare della (sott. forza) di Dio Stesso ipotizzando un Padre che non esorti alla Sua scoperta ma si nasconda ingannando i figli cercatori. Orbene: io appartengo alla terza classe degli spiriti: quelli “saggi”; sopra i “superiori”; sotto i “sapienti”. Ester alla prima: gli spiriti “puri”. (N.d.A. si riferisce allo Spirito Guida del nostro amico Pippo). Cosa qui? Dare una traccia, dopo di che me ne andrò qual nebbia che si dilegua al sole, qual solco in mare di agile carena. Chi avrà seguito avrà possibilità di conoscere acchè poi si conformi, con libertà, alle leggi universali ed eterne; chi non udrà compirà atto di libertà inverso: ché chi rifiuta il vero, pur ignaro, è poi vinto dal vero. (…) |

Frammenti, piccoli e grandi, di conoscenza hanno fatto parte, nella storia passata, del patrimonio di pochi eletti, in genere appartenenti a scuole iniziatiche. Il tesoro della conoscenza era dunque un tempo appannaggio esclusivo della ristrettissima cerchia di adepti a sette e scuole filosofiche; esso era destinato a rimanere disponibile per i soli affiliati e discepoli che avevano, fra l’altro, il compito di custodirlo gelosamente. Il senso era di “conservare” e “tramandare” segretamente le conoscenze che perciò dovevano essere “trasferite” solo a chi fosse stato in grado di recepirle prima, e trasmetterle a sua volta poi.

Ciò importava per il discepolo una gravosissima preparazione, studi impegnativi, meditazione, prove iniziatiche. Tutto questo era ritenuto importane, direi vitale …; una volgarizzazione di tali verità, di contro, avrebbe implicato la corruzione e distorsione di esse, o, peggio, il loro cattivo impiego.

Il ricorso al “simbolo” assolveva pienamente a tali scopi soddisfacendo ad un tempo la necessità di segretezza.

In verità non posso concludere l’argomento del presente capitolo, inerente questioni attinenti alla conoscenza, omettendo questo aspetto di essa che sicuramente riveste il suo carattere di interesse e la sua importanza.

Da tempo immemorabile l’uomo fa ricorso al simbolo per comunicare in modo immediato ed inequivocabile significazioni o concetti che, sebbene complessi o di difficile esplicazione, trovano mirabile sintesi nella appropriata rappresentazione simbolica. Svariati sono gli elementi utilizzati come simboli dall’uomo o dalle religioni nel corso della storia: animali, corpi celesti, figure geometriche, numeri. L’esempio più significativo di animale simbolico è indubbiamente il “Drago”, la cui figura fantastica è inquietantemente presente nella mitologia di tutti i popoli. La sua natura tetramorfa (le parti di animale terrestre, le squame dell’animale acquatico, le ali del volatile e le fiamme dalle fauci), non può non suggerirci i quattro elementi essenziali: terra, acqua, aria e fuoco. Ma tale quadruplice essenza evoca, nel simbolo che rappresenta, il globo terrestre; inteso però non come pianeta, e cioè come espressione squisitamente materiale, bensì come vera e propria creatura vivente sulla quale e grazie alla quale palpita il mondo minerale, vegetale, animale ed umano.

Numerose sono le simbologie ispirantesi al mitico animale: si pensi al drago come guardiano del tesoro: Sigfrido uccide il drago che custodisce l’oro del Reno e quindi bagna il suo corpo col sangue della bestia uccisa divenendo così invulnerabile. Qui la chiave di lettura della rappresentazione non può che riferirsi alla materia che tiene imprigionato lo spirito con vittoria finale di quest’ultimo sulla prima e con trasformazione dell’uomo vulnerabile in “eroe” o “super-uomo” invulnerabile.

Anche la tradizione cristiana non è priva di apporti simbolici del mito anzidetto: così abbiamo le figure di S. Giorgio e di S. Michele, che vengono indicate certo non come eroi pagani, bensì come santi, i quali combattono il drago che in questo caso assume i connotati emblematici del “male”, ossia delle forze tenebrose negative, vinte da quelle della luce, del “bene”.

Ma ancora con il simbolo del drago indichiamo l’essere che osserva tutto (la radice etimologica sembra che derivi dalla parola greca “drakein” , aoristo medio del verbo “derkomai”, che significa “guardare”, “osservare fissamente”). Qui esso va inteso come “specchio” che tutto vede, e riflette alla coscienza dell’uomo l’immagine di se stesso, della sua intima essenza nascosta; ed il drago assume così la doppia veste di osservatore e di custode:

“Il Guardiano della Soglia”. Sicché l’uomo per realizzare la propria crescita, e dunque evolvere, deve affrontare e vincere il “guardiano” che, denunciandogli di continuo i suoi limiti, o i suoi errori, gli impedisce di fatto di accedere ad un piano evolutivo superiore, così divenendo ad un tempo nemico da battere ma anche mezzo, termine di misura e quindi indiretto strumento rivelatore del grado raggiunto nella crescita spirituale.

Di analoga portata universale è l’immagine simbolica dell’ “albero” che, unitamente a quella del “drago”, è stato forse la più rappresentata e raffigurata nelle iconografie di tutti i popoli: l’albero del bene e del male, l’albero sefirotico, il bastone di Escupalio, l’acacia Sejal, l’albero della vita.((5. Ap.se 22-13,15: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, così da poter mangiare dall’ “Albero della Vita” ed entrare attraverso le porte nella città”.))

Ma il simbolo dell’albero sfuma e si confonde sino a generare ed a permeare quello più complesso ed altrettanto antico della “croce”. Si pensi alla “swastika” (altrimenti definita, ma erroneamente, croce uncinata o croce gammata); all’”Ankh”, o croce ansata egizia, altresì detta croce della vita; alla croce greca, alla croce di S. Andrea.

La croce è anche definita “albero di mezzo”, o asse del mondo, indicante la terra, e quindi la materia, col suo braccio orizzontale, un ponte verso il Cielo, e quindi verso lo spirito, con quello verticale; essa stabilisce così una “coniunctio” tra la prima ed il secondo.

| Seneca | Vi parlerò del “decussis”: il dieci romano. Il denario, in altre parole. Per la sua somiglianza alla “X” romana la croce decussa fu tale nominata: più nota come di S. Andrea. Avete mai pensato di incrociarla con la greca?Se quest’ultima nel suo braccio orizzontale dice “terra”; ed in quello verticale “Cielo”; l’altra, nel denario che simbolizza, dice di tramite e ponte tra terra e Cielo, di fine e complemento della prima per apertura di nuovo ciclo. (…) Senza il pontile decusso la greca fluttuerebbe oscillando tra Cielo ed abisso. (…) la decussa è il simbolo globale denario: ciò implica completi aspetti di mediazione e ricerca di congiunzione. Senza la croce trasversa la conosciuta cardinale non stabilizza sé. Senza la completezza della decussa simbolico resta l’altro segno crociato. (…) |

Accanto alle innumerevoli figure simboliche di chi l’uomo si è avvalso sin dai tempi più remoti, non può sottacersi quella costituita dal “NUMERO”. Quest’ultimo, in particolare, è stato, ed è ancora, protagonista di simbologie che, sia nell’uso palese che segreto, sono appartenute in ogni tempo alle culture delle maggiori correnti di pensiero filosofico o iniziatico.

Il numero infatti per la purezza dovuta alla sua natura astratta, meglio si presta a fornire la essenzialità del simbolo, dando così la possibilità di racchiudere in semplici schemi mentali ciò che racchiudibile non sarebbe per la estrema complessità concettuale.

E’ grazie ad una chiave numerica che Mosè, grande iniziato ai Misteri, tramanda scritti biblici dal duplice significato, letterale, e quindi comprensibile ai più, ed iniziatico, leggibile ed intelligibile solo a pochissimi conoscitori padroni delle segrete chiavi di lettura.

Ed è con la stessa chiave qabbalistica che è stata formulata l’ “Apocalisse” di Giovanni l’evangelista.

Beato chi conosce o ha conosciuto le chiavi della Qabbalah ebraica!

Questa, per il suo alone di mistero, ha affascinato molti studiosi, che così si sono cimentati nel tentativo di giungere alla comprensione di messaggi più profondi e velati, contenuti nei testi sacri.

Non può inoltre non farsi cenno alla correnti di pensiero pitagorico, regina nell’uso iniziatico del “numero” e dei simboli ad esso ricongiungibili; corrente vivificatrice delle più antiche dottrine ermetiche. A questo punto si ispira Pitagora che traduce mirabilmente nella “armonia delle sfere” l’euritmia dei numeri che egli avverte.((6. Da “la cabala” di Henri Serouya – Ed.ni mediterranee – : “Si sa che il compito simbolico dei numeri è la massima importanza nel pitagorismo. I suoi adepti non hanno esitato ad applicarlo a tutti gli aspetti dell’essere o dell’universo. Il numero non si limita alla misura precisa delle grandezze, viste attraverso lo spazio, che è l’oggetto primo della nostra percezione fisica, ma ha un significato molto più vasto per il mistico. Esso rappresenta, per una estensione molto curiosa, tutto ciò che è ordine invisibile, inafferrabile, in una parola tutto ciò che sfugge ad uno schema positivo.”))

Una considerazione è d’obbligo: gli antichi giganti del pensiero attraverso le proprie vivificate capacità d’ “intuito”, avevano percepito verità che solo i tempi attuali hanno fissato attraverso criteri scientifici.

Non è forse “euritmia dei numeri” quella armoniosa composizione costituita dai tripli doppietti di leptoni e di quark e delle relative corrispondenze in triplici doppietti di anti-leptoni ed anti-quark e delle loro cariche frazionarie che abbiamo esaminato nel terzo capitolo quando la nostra Guida ci ha parlato dei “mattoni costitutivi” della materia?

E l’armonia che essa esprime non potrebbe esser traducibile in melodiosa sinfonia? E se ciò fosse possibile non avvertiremmo forse nella eufonia dei numeri l’afflato divino?

Ecco quanto Seneca ebbe a dire proprio in ordine a talune significazioni legate ai numeri:

| Seneca | (…) ho da dire che ciò che detto, a tutti detto sarà e non al solo. Hic claves! Così che il numero racchiude in sé il concetto d’armonia o caos.Così l’UNO è simbolo dell’unica unitaria unità. Perché l’uomo possa comprendere necesse relegare in vincoli mentalmente economici le idee o le leggi che, generate dal “nous” governano l’universo in toto. Ciò indicibile sforzo pur per chi più, ma sempre poco, conosce. Certo così opererò acchè sfioriate quello che è inconoscibile per assioma d’eterno alto volere. Nei tempi fu però dato al figlio di Dio, l’uomo, di aver talora sprazzo fulgido e dardeggiante di verità. Ciò che ne fece fu suo arbitrio: talora bono, tal’altra malo. (…)L’UNO è il simbolo dell’eterno Immutabile: come con esso il corollario della corte dei seguenti dispari. Il pari è simbolo dell’imperfetto caotico infinito: ad esso fanno corte la serie dei pari. (…) |

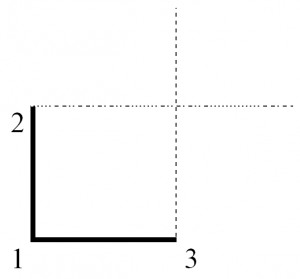

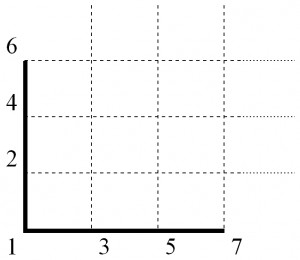

Dopo tale premessa la nostra Guida fece seguire una lunga spiegazione esemplificativa di come il numero tradotto nella “geometria rigorosa del creato” potesse rappresentare aspetti o principi di ordine morale. La figura del quadrato, ad esempio, veniva a costituirsi dalla proiezione dei punti posti alla estremità dello “gnomone” (= squadra).

La figura del “quadrato” si forma quale che sia il numero dei punti presi in considerazione purché “dispari”.

| Seneca | Il rapporto tra i dispari e le loro proiezioni, per quanti numeri consideriate, dà sempre il quadrato: armonica costruzione attorno all’unità. I suoi lati sono sempre uguali per qualunque aspetto decidiate di vedere la Verità, a voi pur sempre presentantesi da un lato solo. Dunque uguaglianza degli aspetti del vero nell’armonia, che è ordinata ed infinita, intesa come perfezione non superabile dell’operato divino. |

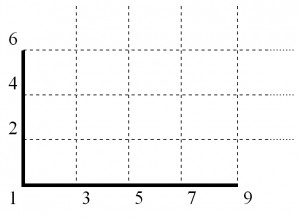

Ma procedendo con analogo criterio per qualunque serie dei “pari” otterremo una diversa figura geometrica: il “rettangolo”.

| Seneca | Rettangolo che è figura imperfetta poiché mai affrontabile da qualsivoglia lato per ottenere identici risultati. Né mai potrete accentrarvi l’UNO eterno senza che i lati ne siano equidistanti. |

Ora tali costruzioni geometriche possono tradursi in schemi morali. Le virtù sono tali poiché se poste su un qualunque lato del quadrato rimangono sempre equidistanti dall’UNO eterno ed immutabile, mentre altrettanto non potrà dirsi per i vizi (sequenza di “pari”) poiché, costituendo sotto il profilo morale eccessi o difetti, riposano sui lati del rettangolo indifferentemente talvolta sul più corto tal’altra sul più lungo così avvicinandosi o allontanandosi imprevedibilmente dall’UNO eterno ed immutabile.

| Seneca | (…) E le virtù sono ordinate ed immutabilmente perfette poiché infinitamente sostituentisi ora sull’uno ora sull’altro lato del rettangolo. E quando uno apparisse virtù è solo perché, nella scellerata rotazione, momentaneamente occupa il lato più vicino all’UNO eterno per poi però imprevedibilmente allontanarsene. (…) così è che, ad esempio, “prudenza” e “coraggio” sono virtù se non trovano segmenti in più che prevarichino e facciano vincere ora l’una ora l’altra. E’ difficile capire come la “prudenza” debba esser congiunta al “coraggio”. Ma la prudenza per essere virtù non ha da avere paura, dunque è coraggiosa. Di contro, o meglio accosta, il coraggio per essere virtù non ha da divenire temerario e dunque è prudente … Ecco che allora “prudenza” e “coraggio” sono due equipollenti lati dell’identico quadrato. Mentre infinite sono le possibili sfumature di paura e temerarietà. (…) |

Quanto accennato da Seneca in ordine ai numeri ci permette di percepire come dal simbolo astratto del numero si possano rappresentare, attraverso un traslato mentale, altri concetti, anch’essi astratti, come quelli relativi alle “virtù”.

E sicuramente, sulla scorta di tali rivelazioni, una volta appreso il meccanismo che traduce il simbolo in ciò che esso vuol rappresentare, sarà possibile tentare di affrontare la interpretazione di altre figure simboliche che siano legate al numero.

Così ad esempio il “quinario”, legato alla figura della ben nota piramide. Il numero “5” dei suoi vertici (si rilevi anche la significativa positura d’essi nello spazio) è scomponibile nei numeri “4” e “1” che ne costituiscono la somma.

Nel “4”, ovvero nella cosiddetta “tetrade sacra”, si può ravvisare la materia allo stato di perfezione. In esso, definito da Pitagora nei suoi “Versi Aurei” quale fonte perenne della natura, sono contenuti tutti i numeri secondo il calcolo mistico: 1+2+3+4 = 10; 1+0 = 1. Nell’ “1” può ravvisarsi il principio attivo creatore. Il “Quinario” della piramide, in conclusione, può interpretarsi come la fusione ed il rapporto ottimale tra materia e divinità.

Ed ancora il numero “4” ci induce a pensare ad altro simbolo ben diverso ma non per questo meno misterioso. La “Sfinge”! Non sto qui a tediare il lettore citando quanto di essa sia stato detto o scritto e sul mistero che la avvolge. Di essa tuttavia può azzardarsi una delle possibili chiavi interpretative. Nel fondere in un’unica figura simbolica quattro animali, racchiude e sintetizza mirabilmente le quattro principali virtù iniziatiche, ciascuna delle quali è giusto contrassegno di ciascuno dei quattro autori dei vangeli tradizionali: volere, sapere, osare, tacere.((7. Ezec.le 1-10,11: “Le forme delle facce erano d’uomo; poi forme di leone sul lato destro dei quattro, di bue sul lato sinistro dei quattro, e ciascuno di essi forme di aquila”. Ap.sse 4-7,8: “Ora il primo Vivente era simile a leone, il secondo Vivente era simile a vitello, il terzo Vivente aveva aspetto d’uomo ed il quarto Vivente somigliava ad un’aquila in volo”.))

Per rimanere ancora nell’ambito del numero “4”, potremo ancora osservare come esso faccia ricorso più volte nel poema dantesco: “le quattro morti mistiche di Dante”; “i quattro terremoti”; “i quattro fiumi”; “le quattro ruine infernali” …

((8. Si noti come tutte le rappresentazioni simboliche citate, contraddistinte dal numero “4”, quindi numero “pari”, riguardino situazioni attinenti al “relativo” e non all’ “assoluto” e cioè situazioni di movimento, di distruzione, di trasformazione.))

E’ superfluo aggiungere che Dante, iniziato anch’egli, colloca a profusione simboli e numeri di indubbia matrice esoterica. Potrebbe lungamente disquisirsi sui numeri e sui loro possibili significati. Del resto essi sono stati oggetto di approfondito studio sin dai tempi più remoti e non solo da correnti filosofico-religiose ma anche da alchimisti e cultori di riti magici.

Piccolo saggio di come venisse impiegato il numero per “codificare” messaggi o insegnamenti di natura iniziatica ci è stato dato da Seneca in una circostanza che voglio qui riportare. La nostra Guida volle citare a mo’ di esempio il passo biblico “Esodo XIV – 19-20,21” (il passaggio del mar Rosso), la cui interpretazione letterale differisce totalmente da quella occulta, accessibile solo attraverso l’uso delle relative chiavi qabbalistiche.

| Noi | (diamo lettura del passo biblico). |

| Seneca | (…) I versi hanno per voi quel significato ( = letterale).Bene; colì sono scritti i nomi dei settantadue angeli che governano le rispettive sedi celesti. Se vorrete un giorno interrogherete un ebraista e ponendo come vi dirò in verticale e all’incontrario i versi, usciranno i 72 nomi che potrò voi non tediandovi, riportarvi in ordine. (…)(…) Aggiungo per chi si volesse divertire a trovare i nomi dei 72 angeli che reggono altrettanti quinari celesti ((9. E’ da rilevare come la sussistenza di “72” angeli a presiedere gli altrettanti “quinari celesti” faccia dedurre la esistenza di 360 sedi celesti (72 x 5 = 360), tante quanto sono i gradi di una circonferenza simbolicamente rappresentativa della perfezione.)): i tre versi iniziano, per orientarsi, rispettivamente con: VAISSA, VAJABO, VAJET. Quindi si procede così: il “19” si prende dalla prima a sinistra delle 72 lettere di cui è composto unitamente alla prima da sinistra delle 72 del “21”. Per il “20” si prenda la prima a destra delle sue 72.Unite formano il primo attributo del Genio Primo cui basterà seguitando l’opera lettera per lettera, come detto, aggiungere ad ognuno attributo il nome divino di “IAH” oppure di “EL” per avere i nomi meravigliosi. (…) |

Non aggiungerò altro sull’argomento che è peraltro inesauribile, tuttavia è ancora una volta da sottolineare come sofisticato fosse il mondo di un iniziato e profonda la sua conoscenza e quanto velato il messaggio da tramandare.